東京都民のあなた、地震の確率ってどれくらいあると思いますか? そして対策しっかりできていますか?

「いつくるか」はわからないけれど、「いつか起きる」ことだけは確実ですので、いざ地震が起きた時に困らないように早め早めに準備をすすめておきましょう。 震災を経験した人が欲しかったものは何? 今日、もしあなたの住む地域に東日本大震災・熊本地震クラスの地震が来たとしたら、、、。あなたは満足な備えはできていますか? 震災になれば電気・ガス・水道が止まって ... 続きを見る

参考「これを持っていた人がうらやましかった」 経験者が語る震災の時に本当に欲しかった備蓄品リスト

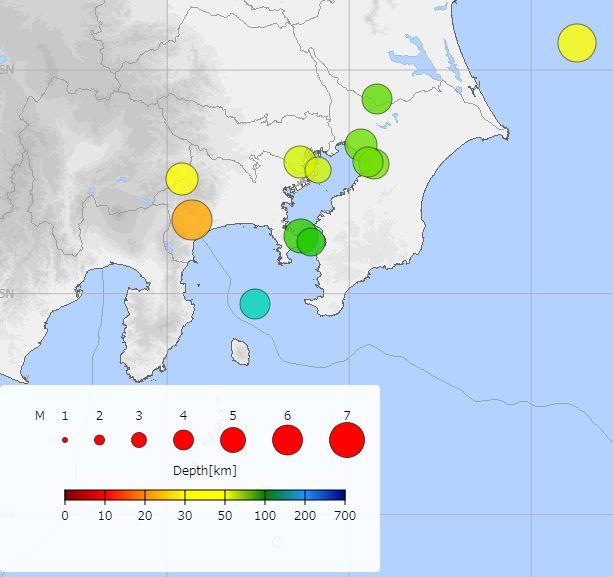

東京都を揺らした過去の大きな地震

| 発生日 | 地震の名称 | マグニチュード | 震度 | 震度(東京都) |

|---|---|---|---|---|

| 1922年4月26日 | 神奈川県東部 | M6.8 | 5 | 5 |

| 1923年9月1日 | 神奈川県西部 | M7.9 | 6 | 6 |

| 1926年8月3日 | 東京都23区 | M6.3 | 5 | 5 |

| 1928年5月21日 | 千葉県北西部 | M6.2 | 5 | 5 |

| 1929年7月27日 | 神奈川県西部 | M6.3 | 5 | 5 |

| 1985年10月4日 | 茨城県南部 | M6 | 5 | 5 |

| 1992年2月2日 | 東京湾 | M5.7 | 5 | 5 |

| 2005年7月23日 | 千葉県北西部 | M6 | 5強 | 5強 |

| 2011年3月11日 | 三陸沖 | M9 | 7 | 5強 |

| 2011年3月11日 | 茨城県沖 | M7.6 | 6強 | 5弱 |

| 2015年9月12日 | 東京湾 | M5.2 | 5弱 | 5弱 |

| 2021年10月7日 | 千葉県北西部 | M5.9 | 5強 | 5強 |

気象庁による統計1918年以来、東京都を襲った震度5の地震は「12回」震度6以上の地震は「1回」です。

意外にも、実は東京都を揺らした大きな地震というと1923年9月1日の関東大震災までに遡ることになりますので、ここ90年近くも大きな地震が起きていません。

過去の地震の被害

しかし、その関東大震災での東京都の被害はかなり多くなっています。東京は他の都道府県に比べて圧倒的に人口密度が高く、住宅が密集していますので火災などによる被害には特に注意が必要です。

「1923年 関東大震災(M7.9」

全壊数:20,179棟

死者数:70,387人

「2011年 東日本大震災(M9.0)」

全壊数:15棟

死者数:7人

参照元:「地震本部」

東京都を揺らす地震の発生確率

地震がいつ起きるのか? それが分かれば少しは対処ができるのですが、残念ながら現代の科学ではいつ地震が起きるのかを正確に予想することはできません。けれど、「海溝型地震」については、過去の発生履歴を見てみるとおおよその可能性が割り出されます。

30年以内に発生する確率

東京都に関係する海溝型地震は「南海トラフ」「相模トラフ」「三陸沖から房総沖」と3つもあり、全国でも海溝型地震が起きやすい地域と言えます。

| 地震名 | 予想マグニチュード | 30年以内の発生確率 |

|---|---|---|

| 南海トラフ | 8~9 | 70~80% |

| 相良トラフ | 7 | 70% |

| 三陸沖~房総沖 | 7 | 70% |

数学的には、30年以内に3つの地震のうちどれかが来る可能性は非常に高そうです。

参考元:「地震調査研究推進本部」

※【南海トラフ地震】 最悪想定では死者・行方不明者32万人。経済損失1,410兆円

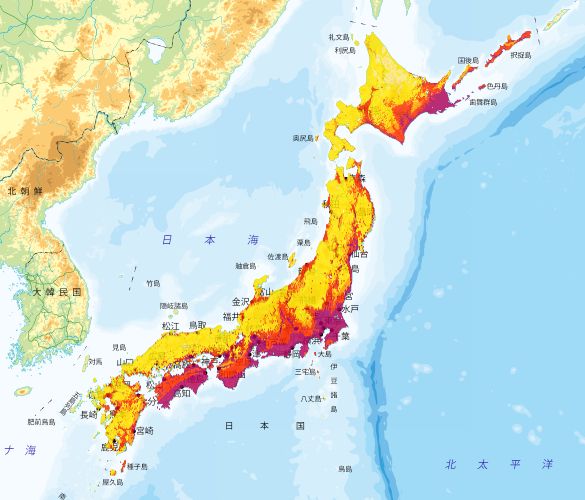

引用元「「全国地震動予測地図2022年版」(地震調査研究推進本部)」

主要都市における大きな地震が発生する確率

別の記事で、主要都市について発生確率をまとめています。

-

-

参考日本の地震危険都市2022:予想外の結果

毎年政府(地震本部)から公表される地震の発生確率マップというものがあります。今回、全国の都道府県および40万人規模以上の市において、今後30年間のうちに震度6強以上の地震がくる確率をランキング形式にま ...

続きを見る

地震被害予想

首都直下型地震の被害予想(東京都)

東京都が算出した過去最大規模の首都直下型地震が起きた時の被害は以下のとおりです。

死者・行方不明者:約1万人

負傷者 :約15万人

全壊・全焼棟数 :約30万棟

あくまで過去最大規模の地震が起きたときの被害想定にはなりますが、人口密集地である東京都は被害がかなり大きくなると予想されています。

南海トラフ地震の被害予想(内閣府)

内閣府がH24年に算出した南海トラフ地震が起きた際の東京都の被害予想は以下の通りです。

全壊数:約2,400棟

死者数:約1,500人

参照元:内閣府「防災情報のページ」

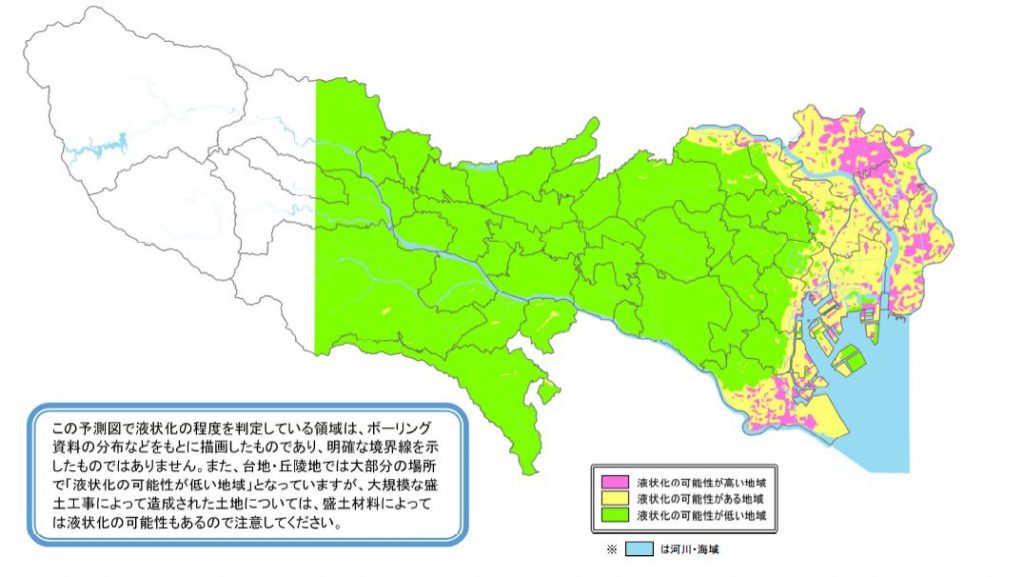

液状化現象に注意!(江戸川区、葛飾区、江東区、大田区)

液状化現象とは、地震の揺れによって地面が液状化してしまい、地中の水が地上に出てきてしまったり、ひどい場合には建物が傾いたりしてしまうことがある現象のことをいいます。

東京都建設局によると液状化現象が起きやすい地域は、江戸川区や葛飾区、江東区、大田区などが液状化現象が起きやすい地域になります。

内閣府の算出によれば、液状化により7000棟の家屋が全壊するとされています。下図のピンク色の地域にお住いの方は特に注意しましょう。

引用元「東京都 建設局」

火災に注意!(荒川区、足立区、葛飾区、台東区、墨田区)

東京都都市整備局が23区の地域危険度マップを公開していますが、それによると荒川区や足立区、葛飾区、台東区、墨田区は火災の危険性がかなり高くなっています。老朽化した木造家屋が近くにあるのであれば延焼する可能性が大いに考えられますので対策をしておきましょう。

また、東京の中でも24区内はビルが密集している地域が多いと思いますが、ビルに囲まれた場所での火災は火災旋風という「炎の竜巻」が発生しやすい環境が整っています。

火災旋風は延焼スピードがかなり早いため、1923年の関東大震災では、この火災旋風によって約4万人もの方が命を落とすことにつながってしまいました。

首都直下型地震の予測では、全壊・全焼棟数が30万棟とかなりの数になっていることからも、密集地帯での火災の恐ろしさがわかると思います。

引用元「東京都都市整備局」

帰宅難民になることを覚悟する

首都直下型地震が起きた場合には、地下鉄やバスなど交通機関が麻痺して大量の帰宅難民が出ることが予想されています。その数、実に520万人。その人達が一斉に自宅に帰ろうとしても帰れるもんじゃありません。

帰宅難民になることを想定して「帰宅支援マップ」「帰宅用のスニーカー」「非常食」などを会社や学校においておくようにしましょう。

圧倒的な水不足になる

首都直下型地震が起きた場合には1350万人もの人が水不足に困ると試算されています。

水は人にとって生きていく上でかけがえのないものです。地震が起きると断水することがありますが、東日本大震災や熊本地震では水の復旧は2週間程度かかっています。

時間がたてば給水車などから入手することができるようになりますが、さしあたっての1週間分くらいの水は蓄えておきたいところです。

耐震対策に関する助成を利用しよう

お住いの住宅が1981年(昭和56年)以前に建てられたものの場合には、注意が必要です。これは1981年に建築基準法の耐震設計が大幅に改定されたためで、阪神・淡路大震災でも倒壊した多くが1981年以前に建てられたものでした。このため、各地方自治体では、減災・耐震対策に対して公的な助成をしていることが多いです。

「耐震診断」や「耐震改修」にかかる費用の一部を助成してくれる制度がありますので、あなたやあなたの大切な家族の命を守るために積極的に利用しましょう。

東京都耐震ポータルサイト

他の都道府県の地震発生の確率と被害予想について

-

-

5分でわかる都道府県の地震発生の確率と被害予想

日本の各都道府県における地震発生の確率と被害予想について 北海道地方:北海道 東北地方:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 関東地方:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川 ...

地震について知っておきたいこと総まとめ

-

-

参考地震による危機回避

備蓄リスト 水の備蓄は3リットル/日で十分? 忘れがちな水とは。 被災者の声から見えてくる「欲しかった食材」と「配慮に困った食材」 オムツやミルクだけじゃない!乳児・幼児のいる家庭が地震 ...

続きを見る